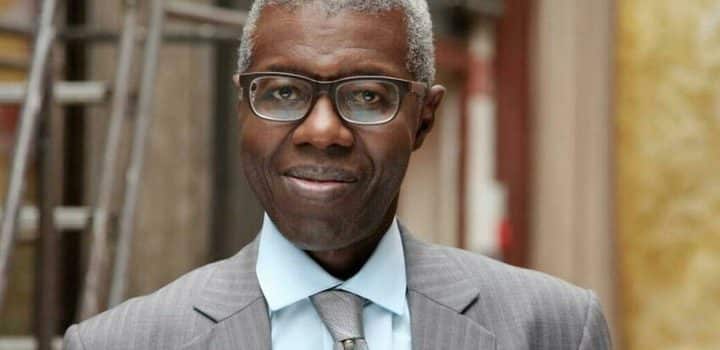

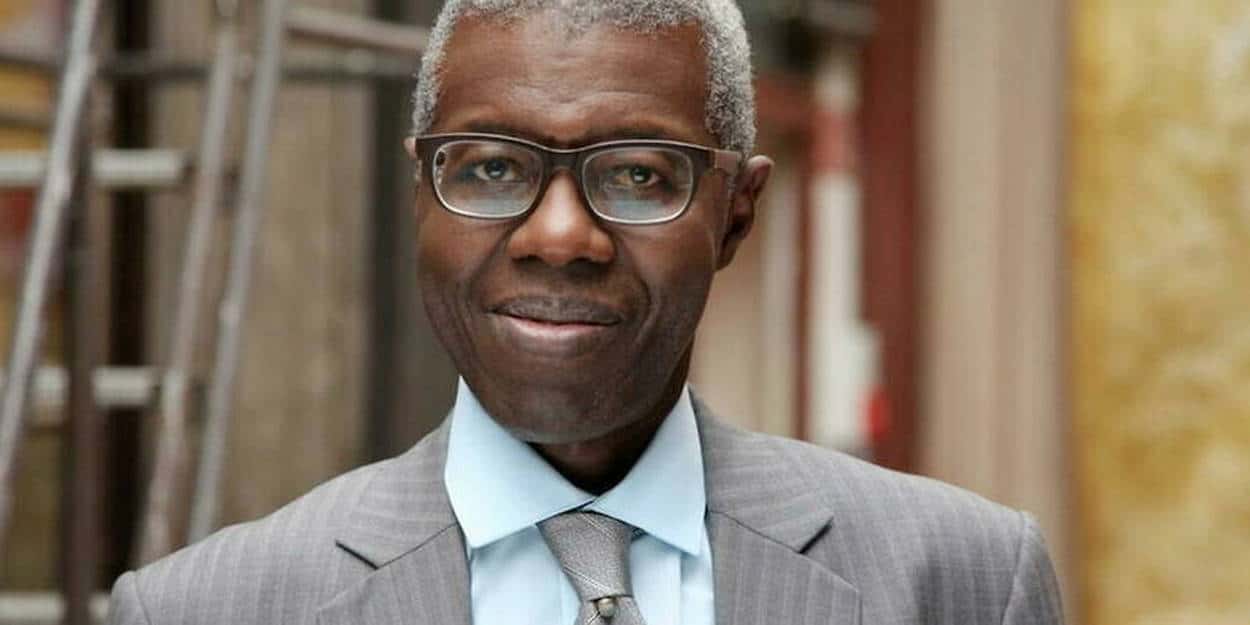

Seize heures, ce mardi après-midi. La salle Dussane de la prestigieuse École normale supérieure de la rue d’Ulm ne désemplit pas. Du fond de l’amphithéâtre jusqu’au premier rang, élèves, lecteurs, journalistes, curieux, chacun s’est choisi une place, au plus près, pour pouvoir capter religieusement chaque mot, chaque concept, énoncé par le professeur Souleymane Bachir Diagne. L’intellectuel sénégalais, l’une des grandes voix de la philosophie aujourd’hui, est depuis le 7 février et jusqu’en mai professeur invité de l’ENS-PSL pour un séminaire exceptionnel sur le thème « Humaniser ».

Le cours du jour a à peine commencé que nous cessons de prendre des notes, Souleymane Bachir Diagne, debout sur l’estrade, a une manière très personnelle de captiver, de sa voix frêle, son auditoire. Le professeur a conçu ce séminaire autour de la question de l’universel « dans un monde décolonisé, c’est-à-dire pluriel et décentré », comme il aime à le préciser. Il est question, ce jour-là, d’explorer le concept de décentrement à partir de lectures, notamment de Simone Weil, et de ses Écrits historiques et politiques. Très vite, Souleymane Bachir Diagne ouvre des perspectives de plus en plus complexes sur les « voies africaines du socialisme » ou encore la notion de décolonialité. Des thèmes qui seront approfondis lors les prochains cours, mais qui soulèvent déjà des échanges riches dans la salle.

Mais qui est Souleymane Bachir Diagne considéré comme l’un des cinquante penseurs du siècle ?

Après avoir enseigné la philosophie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à celle de Northwestern, à Chicago, Souleymane Bachir Diagne est aujourd’hui professeur dans les départements d’Études francophones et de Philosophie de l’université de Columbia, à New York, dont il dirige également l’Institut d’études africaines (IAS). Ces dernières années, en plus d’écrire des livres majeurs comme Comment philosopher en islam ? (Philippe Rey/Jimsaan, 2013), En quête d’Afrique(s), universalisme et pensée décoloniale (avec Jean-Loup Amselle, Albin Michel, 2018), La Controverse (avec Rémi Brague, Stock, 2019), Le Fagot de ma mémoire (Philippe Rey, 2021), De langue à langue (Albin Michel, 2022), pour ne citer que ceux-là, il est sans cesse sur le terrain.

Ainsi, à Dakar, dès le lancement des Ateliers de la Pensée, en 2017, on le retrouve, aux côtés des penseurs Achille Mbembé et Felwine Sarr, pour jeter les bases d’un projet commun à la fois intellectuel et symbolique pour pallier le défaut de réflexion à partir du continent sur le continent et le monde. À Paris, c’est avec Frédéric Worms, le directeur de l’ENS, que les échanges se densifient, pour aboutir à plusieurs initiatives concrètes, dont le cours « Nouvelles compréhensions du monde », porté par deux universités phares du Continent – Iba Der Thiam à Thiès, au Sénégal, et Witwatersrand à Johannesbourg, en Afrique du Sud – et en collaboration avec le Campus de l’Agence française de développement.

Dans ce sillage a également été lancé le podcast « Modernités africaines », six épisodes pour permettre à un plus grand public de plonger au cœur des débats en cours sur les grandes problématiques du monde depuis une perspective africaine. Ce mardi matin, c’est sous un soleil radieux que l’on retrouve Souleymane Bachir Diagne, premier Sénégalais à intégrer l’ENS dans les années 1970, confortablement installé dans l’historique bureau du découvreur du vaccin contre la rage, Louis Pasteur. Rencontre.

À LIRE AUSSIPrésence africaine : quand confinement rime avec souffle 2.0

Le Point Afrique : L’École normale supérieure de la rue d’Ulm déploie des initiatives nouvelles pour mieux travailler avec l’Afrique, pourquoi vous a-t-il semblé opportun d’y prendre ? Quelle vision en avez-vous ?

Souleymane Bachir Diagne : L’idée est née il y a plusieurs années, lors de mes nombreux échanges avec Frédéric Worms, l’actuel directeur de l’École normale supérieure. Nous avons d’abord pensé, à l’époque, à la création d’une chaire Afrique, le but étant de coordonner les différentes études existantes au sein de l’École mais dispersées dans différents départements. Puis, les choses se sont accélérées au moment du Sommet de Montpellier, organisé par le président français Emmanuel Macron avec des jeunes Africains et des membres de la diaspora, en octobre 2021, dans lequel nous étions impliqués. Nous avons, alors, pensé qu’il fallait imaginer un espace d’échanges universitaires, d’échanges de savoirs, d’échanges des connaissances, des perspectives et de réflexions communes. En tout cas, cela nous apparaissait comme l’un des fondements les plus sûrs de la nouvelle relation entre l’Afrique et la France.

L’ENS, qui avait aussi cette volonté de s’ouvrir vers les Suds et prioritairement vers l’Afrique, s’offrait tout naturellement comme un lieu idéal pour concrétiser cette vision. Nous nous sommes mis ensemble, avec d’autres collègues, d’autres institutions, pour réfléchir à la meilleure configuration pour qu’un tel espace de réflexions communes et de constitution commune de savoirs, puisse voir le jour. Et c’est comme cela que sont nées deux initiatives fortes. D’une part, ce que nous avons appelé le « Programme suds » dans lequel s’inscrit le cours que je donne en ce moment. Et d’autre part, le cours pilote que nous avons mis en place au sein des universités Iba Der Thiam à Thiès, au Sénégal, et Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui s’appelle « Nouvelles compréhensions du monde ».

Tout ce cheminement induit une relation d’égalité qui ne serait plus simplement un transfert de connaissances du Nord vers le Sud, mais véritablement des connaissances élaborées et partagées ensemble.

À LIRE AUSSISouleymane Bachir Diagne : « Des imaginaires nouveaux sont à l’œuvre »

Le contexte dans lequel interviennent ces initiatives est particulièrement sensible, en Afrique comme dans les pays occidentaux. Quels chemins entrevoyez-vous afin de faire émerger de manière durable cette vision et ces projets ?

Vous avez raison d’insister sur la conjoncture qui est la nôtre aujourd’hui. C’est une conjoncture où la présence africaine dans le monde est fortement affirmée. Nous voyons bien que le partenariat avec l’Afrique est partout recherché. L’Afrique compte sur le plan géopolitique, évidemment, parce que le potentiel africain, ne serait-ce que par sa démographie, est déjà important. Le contexte est tout à fait favorable à des échanges égaux ou gagnant-gagnant si on veut transposer au domaine du business. L’état du monde commande cela.

Nous vivons un monde difficile, un monde fracturé et un monde qui fait face à des défis sans précédent. Nous avons connu une pandémie absolument inédite qui nous rappelle que nous sommes « une espèce humaine » et que nous devons répondre à ces défis en tant qu’« espèce humaine ». De la même manière, nous vivons une crise environnementale. Tout cela a besoin d’être pensé selon des catégories nouvelles. Le fait de penser selon des catégories nouvelles implique de penser les choses et le monde depuis des perspectives différentes, notamment des perspectives africaines. Penser les questions planétaires depuis l’Afrique est devenu une urgence et c’est devenu une évidence, également.

Voilà la configuration, si vous voulez, dans laquelle s’inscrit ce projet que nous avons pensé ensemble à l’École normale supérieure, avec l’université Iba Der Thiam à Thiès, le Campus de l’Agence française de développement et l’université de Witwatersrand de Johannesburg. Ces différents acteurs représentent parfaitement ce que nous disons d’une élaboration commune entre le Nord français et les Suds.

À LIRE AUSSIBonaventure Mvé-Ondo : « L’Afrique doit s’engager résolument vers son avenir »

Le paysage intellectuel africain est en constante évolution. La question persiste encore de savoir de quoi débattent les penseurs africains et quels sont leurs apports aux grandes préoccupations du monde ?

En effet, l’Afrique travaille constamment à faire évoluer ses appréhensions des questions mondiales, mais elle le fait de plus en plus à travers de nouvelles catégories et concepts plus adaptés aux réalités contemporaines. Vous avez les « Ateliers de la Pensée de Dakar », qui se sont développés dans cet état d’esprit. L’un des principes sur lesquels ces Ateliers se sont construits, c’est l’idée que les questions africaines sont des questions planétaires et que les questions planétaires sont des questions africaines. Cela veut dire qu’il ne s’agit pas pour l’Afrique de s’enfermer dans son particularisme et d’élaborer une somme de connaissances qui serait simplement enfermée dans une identité africaine. L’Afrique pense le monde, pense sa relation au monde et pense son devenir.

Les penseurs africains sont des penseurs de la totalité, ils ne sont pas des penseurs de leur propre particularisme, contrairement à ce que l’on croit. On dit que l’universel se trouve au nord et les suds ne peuvent apporter que leurs particularismes. Cela n’a aucun sens, ce n’est pas vrai. Désormais, nous convenons que l’universel, c’est un horizon qu’il faut forger en commun.

C’est le sens du cours que je donne à l’ENS, sur l’universel. L’Afrique est en train de dire « allons-y ensemble » vers l’universel, inventons un humanisme qui soit un humanisme pour notre XXIe siècle. Et dans cet humanisme, l’Afrique a un apport absolument irremplaçable que le monde a besoin d’entendre. Dans cette constitution de l’universel, également, l’Afrique a un rôle important que le monde a besoin d’entendre. Cela est valable pour les humanités, les sciences sociales, mais également sur un plan plus technique.

Prenons l’exemple de ce qu’on appelle les maladies émergentes, nous savons que la mondialisation signifie aussi l’apparition d’un certain nombre de maladies et la pandémie nous a démontré que nous n’étions pas à l’abri, malheureusement, d’autres épidémies avec les changements climatiques et tout ce que cela implique. Dans ces domaines, les savoirs africains qui sont engagés dans la recherche sur ces maladies ont besoin d’être partagés plus largement. Ebola est apparu en Afrique, personne ne s’en préoccupait, jusqu’au moment où il est apparu aux États-Unis, en Europe, etc. Et qui était en première ligne pour à la fois répondre à ce défi et également pour mener les recherches ? Ce sont des Africains. Une des contributions au cours sur les « Nouvelles compréhensions du monde », porte sur l’apport du Sénégal dans la lutte contre la désertification, à travers notamment, l’usage de plantes spécifiques pour développer la fameuse muraille verte. Ce sont des connaissances à partager avec le reste du monde.

À LIRE AUSSIAlain Mabanckou : « L’Afrique a un problème de concordance des temps »

L’Afrique est courtisée sur tous les plans par le reste du monde. Comment pourrait-elle tirer parti de ce moment charnière pour en finir avec cette image d’un continent théâtre d’une guerre d’influences et aller vers celle d’un continent qui prend ses responsabilités ?

Il existe un gap qui est réel, qu’il faut bien mesurer et dont il faut tenir compte. La vision que l’on a de l’Afrique est en retard par rapport à la réalité des choses.

Par exemple, le fait de penser que la seule relation du reste du monde à l’Afrique doit être une relation humanitaire. Il y a une certaine condescendance dans cette idée que l’Afrique est le continent qui attend qu’on le traite humainement au lieu de penser que l’Afrique est, au contraire, source d’humanisme. Certaines visions sont, tout simplement, obsolètes, il faut totalement les revoir.

Quand je dis cela, je pense à la jeunesse, en particulier. La jeunesse africaine a besoin de comprendre à quel point le reste du monde a besoin d’elle et à quel point elle habite un continent qui compte.

C’est le moment de reprendre cette formule qui est le nom tout à fait heureux de cette maison d’édition qui s’appelle Présence africaine. L’expression « Présence africaine » n’a jamais eu autant de sens qu’aujourd’hui. Une jeunesse africaine qui est consciente de cela, c’est une jeunesse qui va regarder d’une manière sereine sa relation avec l’Europe de manière générale, et avec la France, en particulier. Par « une manière sereine, un regard serein », j’entends un regard qui n’est pas prisonnier d’un quelconque passé colonial. Prendre conscience de cette réalité, c’est la meilleure manière de refonder la relation entre l’Afrique et plus spécifiquement les jeunesses africaines et l’Europe, en particulier, avec la France.

Renouveler la relation franco-africaine sous-entend aussi de pouvoir faire mieux entendre certains récits. Comment la France peut-elle s’y prendre pour ne pas se retrouver prise au piège ?

Il faut déjà faire en sorte d’établir un climat de confiance basé sur la réconciliation des mémoires. Le colonialisme ne doit pas être un handicap lorsqu’il s’agit d’établir aujourd’hui des relations nouvelles et égales. Et pour cela, il faut travailler à apaiser les mémoires, c’est ce qui est aussi en train d’être fait. Maintenant, il est nécessaire de produire un récit qui ne soit pas à la merci des différents récits que l’on trouve sur les réseaux sociaux, qui peuvent rapidement devenir une source de désinformation absolue. Je crois qu’il faut toujours se battre pour mettre en place la bonne information et les savoirs avérés et les partager.

À LIRE AUSSIFelwine Sarr : « Vivre la décolonisation dans le langage et les savoirs »

Dans ce contexte de refondation totale, certaines notions comme le panafricanisme ont-elles encore leur place ? Parce qu’on voit bien que l’Afrique est aussi tiraillée, il n’y a pas qu’une seule vision….

La meilleure manière de faire les liens, c’est d’abord d’effectuer une clarification des concepts que l’on emploie. Continuer de considérer que le panafricanisme est une sorte d’attitude à la fois réactive et défensive contre l’Occident de manière générale, est une attitude qui n’est pas constructive.

En revanche, revenir aux fondements mêmes de l’idée panafricaine, l’idée qu’il s’agit pour l’Afrique, aujourd’hui, de se constituer comme une Afrique unie, revenir au vieux rêve des États-Unis d’Afrique et avancer de ce point de vue là, en disant que l’Afrique comptera d’autant plus dans le monde qu’elle sera plus unie. Cette construction de l’Afrique et de l’unité de l’Afrique en relation et en solidarité, évidemment, avec les diasporas africaines, peut-être le fondement d’un panafricanisme plus constructif dans une vision prospective.

Les défis sont importants, j’en vois un majeur, la zone de libre-échange panafricaine, qui ne fait que commencer, alors que nous savons que les États africains ont des relations verticales individuellement avec le reste du monde et en général des relations qui sont très importantes. Et ceci est en train de changer très rapidement, parce que la diversification des partenariats se fait très rapidement sur le continent. Sans compter que les échanges intra-africains progressent à un rythme assez important, même si on part des très bas. Mais le rythme va progresser. Et donc, si les jeunes qui ont cette volonté panafricaine qui est importante et qui est nécessaire, investissent leur énergie dans cette construction, là, ce sera un panafricanisme utile, un panafricanisme prospectif et un panafricanisme qui va réellement construire l’Afrique comme une présence importante dans le monde d’aujourd’hui et dans le monde de demain. Il vaut mieux donc, à ce moment-là, clarifier véritablement quel est le combat à mener. Ce qui nous fera sortir de cette alternative entre panafricanisme extrémiste ou panafricanisme non extrémiste, parce qu’on aura véritablement défini les termes.

L’Afrique a les moyens, aujourd’hui, de faire accepter sa propre volonté. La capacité de négociation de l’Afrique est devenue bien plus importante. Une Afrique consciente de ses propres ressources, de ce qu’elle apporte au reste du monde et confiante sera une Afrique qui décidera elle-même de ses partenariats. Dans ce contexte, une configuration de partenariat entre l’Europe et l’Afrique a tout son sens, il suffit de regarder la carte du monde. De la même manière que l’Europe se construit aujourd’hui, horizontalement, de la même manière, nous avons une Afrique qui se construit horizontalement.

À LIRE AUSSIJean-Paul Sagadou : « Nous ne pouvons pas penser sans agir »

Quel regard portez-vous sur l’état actuel et l’avenir du continent, à l’aune de tous ces défis évoqués ?

J’ai pour ma part un optimisme raisonné parce que je vois les germes de changement et je vois ce qu’ils vont produire dans l’avenir à moyen et à long terme. L’Afrique revient de loin. Il y a deux décennies, l’afro-pessimisme était profondément ancré dans les esprits, y compris chez les Africains. On considérait à l’époque que l’Afrique était le continent oublié des droits de l’homme et de la démocratie.

Aujourd’hui, c’est vrai qu’il y a des retours en arrière. Les coups d’État qu’on croyait d’un autre âge sont revenus. Le Sahel est une zone d’insécurité, etc. Mais l’un dans l’autre, la démocratie s’est acclimatée et enracinée dans le continent africain. Les retours en arrière sont précisément des aberrations devant une tendance qui est quand même à la démocratisation. Il faut non seulement espérer mais aussi travailler à l’enracinement d’une culture démocratique.

Surtout, il y a d’autres raisons d’espérer. Et ces raisons-là, ce sont les Africains eux-mêmes, je veux parler de l’énergie démographique qui est celle de l’Afrique.

La démographie peut apparaître comme un problème, parce que le continent est jeune, il faut nourrir, éduquer, fournir des infrastructures à cette population. Mais c’est également une promesse de développement. Sur le plan démographique, dans deux générations, l’Afrique sera le continent où l’énergie humaine deviendra l’atout principal dans les années à venir, mais cela ne veut pas dire qu’il faut ignorer toutes les difficultés.À LIRE AUSSI Felwine Sarr et Achille Mbembe présentent Les Ateliers de la pensée

Vos cours à l’ENS ont débuté le 7 février, qu’avez-vous prévu au programme ?

Justement, mon cours va à la fois tenir compte du fait qu’aujourd’hui il y a ce que j’ai appelé dans mon introduction « un trouble dans l’universel », je paraphrase la fameuse phrase de Julie Butler qui a écrit qu’« il y a un trouble dans le genre ». On a à la fois le sentiment qu’il faut tenir ferme, mais tenir ferme l’universel en tenant compte aussi du pluriel du monde. Nous sommes dans une configuration où aucune région du monde ne peut à elle seule décréter ce qu’est l’universel, et il faut le forger ensemble. Et aussi considérer que l’universel est une tâche commune. Il n’y a qu’à voir le nombre d’ouvrages de philosophie consacrés à ce thème, comme le magnifique livre de mon collègue, Francis Wolff, Plaidoyer pour l’universel (Fayard). C’est un signe des temps. Ce titre montre à la fois qu’il faut de l’universel et que l’universel ne va pas de soi. Alors interrogeons-nous, pourquoi il ne va pas de soi ? Pourquoi il faut qu’il tienne compte du pluriel du monde et pourquoi il faut qu’ils prennent appui sur le pluriel du monde mais ce pluriel-là doit se donner un horizon d’universalité. Ça a été le combat des auteurs africains après la deuxième guerre mondiale, sur ce chapitre, Alioune Diop, le fondateur de Présence africaine, disait déjà en 1956 que l’universalité supposait que tout le monde soit présent et participe à l’œuvre commune d’universalisation. C’est un message qui était valable à l’époque et qui l’est encore plus, pour nous, aujourd’hui.

À LIRE AUSSIMarie-Odile Boyer : « Présence africaine, c’est l’héritage d’Alioune Diop »

* Cycle de cours « Nouvelles compréhensions du monde » depuis le 6 mars jusqu’au 24 mai.

** « Programme SUDS » à l’ENS comprend le cycle de cours donné par Souleymane Bachir Diagne, tous les mardis de 16 heures à 18 heures.

« Modernités africaines » : un podcast pour comprendre les enjeux globaux depuis les mondes africains.

Qu’appelle-t-on les « études africaines » ?, Quel est le modèle économique de l’État africain contemporain ? Quelles sont les formes de la démocratie sociale sur le continent ? Pourquoi les villes africaines s’étalent-elles autant ? La sorcellerie a-t-elle vraiment disparu ? Si ces questions vous intéressent mais que vous ne savez pas par quel bout les prendre, voilà un podcast, « Modernités africaines », lancé par l’École normale supérieure, qui va pouvoir vous donner des grilles de lecture actualisées. La célèbre école de la rue d’Ulm repense totalement sa manière de travailler sur et avec l’Afrique à travers plusieurs initiatives de formation et de recherche. Dans ce sillage, elle a donné carte blanche à Marie-Yemta Moussanang, trentenaire, franco-tchadienne, formée en sciences politiques et en philosophie, pour imaginer une série de podcasts, à partir du colloque éponyme « Modernités africaines : conversations, circulations, décentrements », tenu au sein de l’école en juin dernier, autour des travaux de chercheuses et chercheurs en sciences sociales, humaines et d’autres disciplines sur des grandes questions globales contemporaines.

La démarche pédagogique de Marie-Yemta Moussanang, également créatrice du podcast « Afrotopiques », accompagne la réflexion et invite à prendre du recul sur des enjeux collectifs et globaux, depuis une perspective africaine. Cela ne signifie pas qu’il est uniquement question du point de vue d’Africains, « Modernités africaines » ouvre les perspectives en donnant la parole à chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines des sciences sociales, mais qui permettent grâce à leur expertise de décentrer nos regards. La jeune femme explique : « Ce qui est stimulant dans ces travaux, lorsque l’on pense à des questions comme celle de la démocratie ou de l’état social, c’est le fait qu’au fil des épisodes, on peut revenir à des fondamentaux et s’apercevoir que la manière dont on a construit la grammaire de la confliactualité sociale dans des contextes occidentaux, à partir des institutions comme le salariat, le service public, par exemple, est remise en question quand on repense les mêmes choses à partir de sociétés qui sont construites différemment, explique-t-elle au Point Afrique. Cela implique d’autres stratégies, dit-elle au téléphone, poursuivant : prenez l’exemple de l’étalement urbain et de la bétonisation, soit les deux grands visages de l’Afrique contemporaine, on s’aperçoit que les villes s’étalent beaucoup plus qu’elles ne le devraient sans véritablement répondre aux besoins de logement. Parce qu’en réalité, la construction ne sert pas à loger des gens : la géographe Armelle Choplin nous explique qu’il s’agit d’une stratégie de rente économique. « On achète des terrains sur lesquels on construit pour en tirer une rente, c’est un investissement locatif », pointe-t-elle. La raison est que les loyers vont faire office de pension de retraite, parce que généralement en Afrique, les gens n’ont pas de retraite, ils n’ont pas travaillé dans le régime du salariat, ils sont dans ce que l’on nomme l’économie informelle. Donc, le fait de décentrer les regards, et de changer de perspective nous permet de voir ce que des concepts ou des notions qui nous paraissent fondamentaux peuvent finalement sembler d’un seul coup plus fragiles, moins stables. On déstabilise nos repères et on commence à pouvoir envisager d’autres formes de construction et d’autres formes d’organisation sociale, économique ou politique, et surtout d’autres manières de les construire. »

Tous les épisodes de la série « Modernités africaines » et l’ensemble des podcasts de l’ENS sont accessibles ici ou sur les environnements d’écoute habituels.

Par Viviane Forson

Beaucoup de réponses sont apportées par ce post proposé par emeraude-ulm.com qui traite du thème « Ultra Légers Motorisé ». La raison d’être de emeraude-ulm.com est de traiter le sujet de Ultra Légers Motorisé dans la transparence en vous apportant la connaissance de tout ce qui est en lien avec ce sujet sur internet L’article original a été réédité du mieux possible. Afin d’émettre des observations sur ce texte sur le sujet « Ultra Légers Motorisé », veuillez contacter les contacts indiqués sur notre site. Il y aura divers articles sur le sujet « Ultra Légers Motorisé » dans les jours à venir, nous vous incitons à visiter notre site internet aussi souvent que possible.